Textos de jornalismo de Pagu em A Tribuna e Diário de SP

Divulgamos hoje, dia 12/12/12, ao ensejo dos 50 anos da morte de Patrícia Galvão, dois textos do jornalismo.

Divulgamos hoje, dia 12/12/12, ao ensejo dos 50 anos da morte de Patrícia Galvão, dois textos do jornalismo.

O primeiro, publicado em Diário de SP, na coluna Fanfulla de Literatura e Arte, em “Contornos e desvãos de um panorama sumário”, de 15 de outubro de 1950; o segundo “Somos os filhos dos anos terríveis da Rússia”, com o pseudônimo de Mara Lobo, em A Tribuna, em 11 de janeiro de 1959.

Ambos falam muito da consciência do escritor, valor a ser perpetuado naqueles tempos, décadas de 40 e 50, e mais ainda, nos atuais.

Tenham uma ótima leitura!

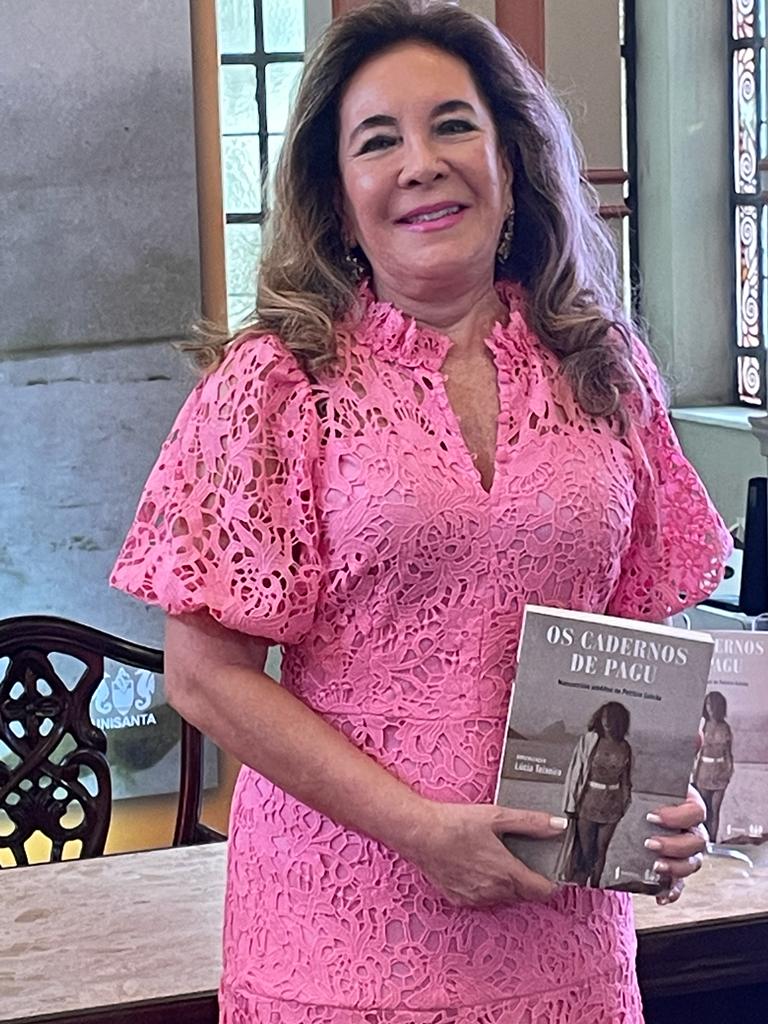

Lúcia Maria Teixeira

Contornos e desvãos de um panorama sumário

Patrícia Galvão, 15 de outubro de 1950, Diário de SP

Reclamava ainda há pouco o mestre (jovem mestre) Antônio Cândido, no pequeno semanário dos socialistas, a falta hoje de uma “literatura moderna” no Brasil. Antônio Cândido é da geração dos que cresceram num tempo em que havia “literatos” modernos, o motivo suficiente de se acreditar então numa literatura moderna. A própria designação hoje é tida por suspeita. Pois não é. Moderna mesmo deve ser dita, para se entenderem as coisas na porção polêmica e pesquisadora que significam, quando se trata de uma literatura como a desejada.

Moderno é um crítico como Roberto Alvim Corrêia. Leiam dele “Anteu e a crítica”, ensaios literários editados por José Olympio, em 1948, resultado da atividade que desenvolveu em jornais do Rio, depois que a maré nazista o jogou para este lado do Atlântico. A literatura desejada, Roberto Alvim Corrêia não a encontrou no Brasil. Leiam-se os seus ensaios literários. Entrando com lambugem de editor moderno em Paris – onde venceu: plantou as “Editions Corrêia. 166, boulevard de Montparnasse, 14.e” – leiam-se os seus ensaios literários e se verá o “despaisamento” dele, a sua quasi indiferença ao analisar os nossos “modernos”, um Murilo Mendes, uma Cecília Meireles, um Manuel Bandeira, na poesia, e uns prosadores tão pobres que me dá pena citar. Pois a literatura desejada está para Roberto Alvim Corrêia noutro ponto do mundo. Nas páginas de “Anteu e a crítica”, Alvim Corrêia nos fala do mundo que perdeu, na parte dos estudos franceses, e estudando Malarmé, Proust, Mauriac, Bernanos, Charles du Bos, Gide e Roman Rolland se vê como consegue ser bem o crítico moderno…

Naturalmente, não podemos ser uma literatura francesa…

Mas, por imprescindível aproximação pela sua complexa variedade na realização total do que se deve entender por uma “literatura”, na sua riqueza clássica e na sua transformação, quanto nas suas vibrações modernas – não resta desconfiança nenhuma que aprenderemos muito se começarmos vendo o que houve, como começaram, o que fizeram os franceses. Não há mal nenhum, nem o de uma ambientação “afrancezadora” de nossa literatura. Afinal, há tanto perigo nisto como nos automóveis, no bonde da Light, nas meias nylon ou no cinema com miados e ganidos em inglês, mastigado por Hollywood, “hello baby!”

O mal, é o da falta de informação, o que deu é a queixa de Antônio Cândido, enquanto o sr. José Lins do Rego continua fazendo seu romancinho naturalista e outros, mais avançados, como o mineiro Ciro dos Anjos, copia o nhanduti de Machado de Assis.

O mal é o da falta de informação, e ainda é Roberto Alvim Corrêia que vai me dar ajuda. Pois acaba de ser convidado este insigne e prestante cidadão pelo diretor do Serviço Nacional do Teatro para fazer uma conferência sobre Jean Cocteau, no Rio. Uma conferência que explique Cocteau; e que por isso terá como tema “Presença de Jean Cocteau”. Mas a conferência apenas não basta. Então, assim que Roberto Alvim Corrêia acabar a sua explanação sobre Cocteau, haverá uma representação de uma peça em um ato do mesmo poeta, “Le Bel Indifférent”. E no hall, antes e depois, poderão os interessados ver maquetes de montagem e peças de Cocteau, elaboradas pelos alunos de Decoração Teatral do Serviço Nacional de Teatro, tudo dentro de um mesmo espírito, de polêmica e pesquisa para a informação necessária. Então refletindo em tudo isto, ou se deixando levar por tudo isto, deixando-se “embeber” pelas coisas que estão na vida e na poesia de Cocteau, no seu teatro de poesia, na interpretação que dará o crítico admirável, das linhas musicais e sugestivas de Cocteau, no seu teatro de poesia, na interpretação que dará o crítico admirável, das linhas musicais e sugestivas de Cocteau – e por falar em música chegaremos até Satie, que Cocteau representou e defendeu em Paris de 1912 (nesses tempos heróicos), com a cantora brasileira Vera Janacopulos, que não deixou de ser brasileira por isso – então, trabalhada toda a sensibilidade por um só dos poetas mais valiosos da França, sentiremos a necessidade de fazer alguma coisa também, de, pelo menos, sentir e vibrar com as suas descobertas e investigações, pelo terreno da aventura…

Mas os nossos poetas e escritores, os pintores e os ilustradores, os cenógrafos, não querem nada senão a ordem.

É por causa dessa mania da ordem que não se faz coisa com coisa. E a literatura desejada não aparece, senão na circunstância de termos em Clarisse Lispector uma grande escritora que ninguém lê porque é difícil. Muito bem. Não se lia também nem se editava nada que cheirasse a moderno de outros países: um Faulkner só nos entrou em casa e numa desgraçada tradução, por via da aventura editorial do IPE – mas a livraria do Globo continua a nos dar além de Faulkner, e melhor traduzido, Joyce e Proust, Virginia Woolf e outros. Já leram e gostaram e nem perceberam. Pois é.

Contra a ordem, portanto, nesse panorama tão igualzinho e vulgar, para que haja uma outra linha mais nova na paisagem, um rasgo no horizonte, mesmo rasguinho, quando, não possa ser um rasgão.

O Portinari que me desenhava a fisionomia dezenas e dezenas de vezes para fazer um quadro já não é o mesmo Portinari de hoje, certo de sua glória – embora eu pense que ele deveria, em vez da glória e do dinheiro, buscar a arte… Pois Portinari daquele tempo que dava tanta esperança e que era um artista pobrinho, num apartamento de Laranjeiras, dessas casas coletivas quase improvisadas, Portinari que arriscava, perdeu ao ser colocado em mural no Ministério de Educação. Ali o engrandeceram, o monopolizaram, o enquadraram dentro da ordem que ele acabou fazendo tudo certinho , e no final essa coisa carnavalesca que é o painel de Tiradentes. Daí, diante da análise de Mário Pedrosa, Portinari não aguentou e fugiu para Paris, onde não se teve mais notícia dele. E quem sabe se poderá refletir longe das bananeiras e das palmeiras e acabará mesmo se ilustrando e voltando, tomara que aconteça, aos tempos de aventura. Por que riscar seu nome com um traço negro de desesperança?

Agora, por falar em Laranjeiras, ali tem uma outra literatura para a referência deste panorama que quer ser geral, de artes e literaturas, e vos falarei sumariamente das casas de Lúcio Costa, espírito e imaginação, melhores do que Oscar Niemeyer, atrás do qual foi se escondendo, devido à ligeireza e à audácia deste. Uma architetura moderna brasileira surge agora em Laranjeiras pela mão de Lúcio Costa, há vinte anos buscando formar uma escola brasileira, para o que primeiro pediu aqui a intervenção do arquiteto Warchavchik, cuja história está em impressão graças a iniciativa editorial do Museu de Arte.

Literatura, poesia, teatro, música, pintura, architetura – na obrigação “moderna” (em sentido dialético como o emprega Pierre Naville), eis alguns contornos e desvãos de um panorama sumário, que pouco a pouco iremos detalhando, se nos permitir um bocado de persistência na tarefa, esta coluna aberta sobre o domingo dos leitores eventuais.

Somos os filhos dos anos terríveis da Rússia*

MARA LOBO, 11 de janeiro de 1959, A Tribuna

“Terrível é a grandeza da palavra, e em seu nome deverei morrer”, escreve nos versos finais de sua paixão Iuri Jivago, o personagem de Boris Pasternak, afinal, em edição brasileira (Editora Itatiaia, Edições Tapir Belo Horizonte, impresso em dezembro de 1958), o último dos grandes livros do ano, o “best-seller” mundial, que valeu ao seu autor o Prêmio Nobel de literatura este ano.

Terrível é a grandeza da palavra!

Efetivamente, foi contra a palavra que se processaram todos os movimentos dos pseudo-escritores soviéticos quando se ficou sabendo, na União Soviética, que o livro de Pasternak havia rompido a “cortina de ferro” e saíra pelo mundo contando o que o poeta calara em seu retiro e refreiara entre as suas traduções, para poder continuar vivendo e levantando em toda a parte a sua terrível grandeza, a Palavra… Terrível grandeza!

Sem dúvida, o facho foi passado, e, infelizmente, não às mãos de uma jovem geração. Talvez “O Doutor Jivago” tenha, então, de ser a última palavra da literatura russa antes da catástrofe. O facho foi passado, exatamente nesse último mês do ano quando Gladkov também fechou os olhos. O romancista dos anos terríveis, os anos do “comunismo de guerra”, das páginas épicas de “O cimento” era Gladkov. Depois dele, surgiram alguns livros, mas eram sempre as palavras “dirigidas” e meditadas depois da crítica que Radek fez ao manuscrito de Pliniak, “O volga desemboca no Mar Cáspio”, a história romanceada da grande barragem, com que os homens consertaram a natureza, escrevia Radek no prefácio: “Que notáveis são estes literatos! Como Pliniak recompôs as páginas depois da crítica que dele fiz!” Como se isso não invalidasse completamente a obra de Pliniak. Mas com Gladkov e com Pasternak, quarenta anos depois, não: era a terrível grandeza da Palavra que se achava em jogo.

Então morre Gladkov, e um dos grandes dos primeiros tempos ainda sobrevive. Sobrevive o poeta Pasternak à morte inglória de Alexandre Blok, na grande fome de 1921: ao suicídio de Essenio, o trágico poeta que a Revolução quis transformar num burocrata das letras e que se matou por isso: ao suicídio do que era considerado a voz de toda a Rússia, de todas as Rússias, o grande Maiakovski – por favor não comentem a minha morte!

Passa o facho das mãos do romancista de “O cimento” para as de Pasternak o romancista de “O doutor Jivago”.

Três tradutores arrastaram a imensa tarefa em tempo recorde: Oscar Mendes, Milton Amado e Heitor Martins para as poesias do trecho duma das histórias de Jivago, que é a história da URSS, que é a história do poeta Pasternak…

Estamos, então, diante de um momento circunspecto da literatura mundial. O drama do escritor o coloca em toda a sua amplitude Pasternak é o fim da literatura durante a ditadura. Um sopro de liberdade entrou pelas frinchas da cortina agitou-se cá fora… Quando em 1953 morreu Stalin, o degelo do imenso inverno stalinista pareceu derreter algumas resistências: Ilia Ehremburg essa velha raposa, lançou-se imediatamente à aventura: em algumas semanas lançava o manifesto da nova palavra – “O degelo”, romance que deveria abrir uma época seguiu-se “Nem só de pão vive o homem” que não teve a força necessária para romper a prevenção mundial. Só com “O doutor Jivago”, a terrível grandeza da Palavra se levantaria em sua sagrada força de azorrague contra os vendilhões: “Viver uma vida não é atravessar um campo”, quando tudo afunda no farisaismo – e estamos citando as palavras mesmas do texto de Pasternak.

Pasternak é o fim, escrevemos acima, porque ele representa no duro mesmo, a última respiração da literatura em clima soviético. Não haverá mais nem haverá outro. As precauções estão tomadas, não haverá mais. A esta píncaro se sobe uma vez cada século. A consciência do escritor impede que o governo soviético, o governo de força da União Soviética, deixe-se adormecer uma vez mais. Agora nunca mais. Pasternak é o fim.

*Alexandre Blok, poeta russo, 1880-1921, previu nesse verso o que viria depois para a intelectualidade russa.